Бактериальный ожог плодовых культур является опасным карантинным заболеванием, представляющим угрозу для дикорастущих и культурных растений семейства Розоцветные (Rosaceae). В отдельных случаях болезнь может развиваться и на некоторых видах из других семейств. В первую очередь под удар попадают, вишни, черешни, абрикос, персик, миндаль, слива, айва, хурма, грецкий орех, рябина и боярышник. Нередко патоген заражает малину, садовую землянику и культурные сорта роз. Всего же бактериальный ожог может повреждать свыше 170 (!) видов растений.

Возбудитель инфекции – бактерия Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Заболевание не только приводит к значительной потере урожая, но и может вызвать масштабную гибель плодовых деревьев.

Проблему усугубляет то, что данный вид бактерий обладает способностью к трансформации и может мутировать, вырабатывая устойчивость к средствам защиты растений и, таким образом, затрудняя борьбу с ним. Еще лет 30 назад развитие и распространение бактериального ожога легко блокировалось при помощи обычных фунгицидов (медьсодержащих препаратов) или антибиотиков. Сегодня подобные препараты уже не так эффективны.

К тому же, возбудитель бактериального ожога развивается, в том числе, во внутренних тканях растений, что существенно затрудняет борьбу с инфекцией.

Особенно восприимчивы к воздействию патогена плодовые деревья, привитые на карликовых подвоях. А ведь сейчас именно они пользуются повышенной популярностью среди владельцев садово-огородных и приусадебных участков, так как позволяют осуществлять высокую плотность посадок на ограниченной площади.

Вредоносность

Ни одно из известных сегодня заболеваний садовых деревьев не оказывает такого разрушительного действия на растения, как бактериальный ожог.

Первая вспышка бактериального ожога плодовых культур была отмечена в Соединенных Штатах Америки еще в конце XVIII века. Сейчас на территории Северной Америки, помимо США, заболевание встречается в Мексике и Канаде, вредит оно садам и в Центральной Америке, и в странах Карибского бассейна. Постепенно инфекция распространялась, охватывая все новые и новые территории практически на всех континентах. В настоящее время очаги заболевания обнаружены в Европе (Франция, Бельгия, Словения, Великобритания, Болгария, Греция, Дания, Италия, Голландия, Польша, Швеция, Ирландия, Швейцария), в Азии (Армения, Турция, Израиль, Ливан), в Африке (Египет), а также в Австралии и Новой Зеландии.

Патоген, ввиду быстрого распространения, может в течение короткого времени поражать до 50% плодовых деревьев в саду, из которых от 10 до 20% погибает. В отдельных случаях, особенно при благоприятных погодных условиях, бактериальный ожог способен уничтожить до 90% садовых деревьев.

Так, в 1971 году в Германии из-за массового заражения садов было выкорчевано около 18 тысяч ценных плодовых растений.

В Голландии садоводам пришлось уничтожить 8 гектаров первоклассных грушевых садов.

В 1991 году бактериальный ожог нанес серьезный ущерб яблоневым садам в штате Мичиган (США). Экономический ущерб был оценен более чем в 3 миллиона долларов.

Описание заболевания

Возбудитель поражает все надземные органы плодовых растений, включая почки, цветки, листья и побеги. Иногда инфекция охватывает штамб, скелетные ветви и корневую шейку.

Первые признаки заболевания обычно наблюдаются в разгар весны, и чаще всего – в период активного цветения. Изначально бактерия инфицирует цветочные бутоны, а затем постепенно переходит на листья и стебли, пока не распространится по всему растению, спускаясь с верхней части кроны к основанию.

Если на дереве имеются повреждения, нанесенные солнцем, морозом или вредителями, то бактериальный ожог в первую очередь проявляет себя именно в таких местах.

Очаги поражения болезнью имеют вид открытых язв, из которых выделяется мутная бактериальная слизь в виде молочно-белых капелек. Выделения постепенно высыхают, приобретая сначала грязно-серую, а затем янтарно-коричневую окраску.

В одной капле слизи содержится около миллиона бактерий. В условиях повышенной влажности они легко разносятся ветром и дождем на весьма значительные расстояния и оседают на все новых и новых плодовых деревьях. Инфекция может также распространяться насекомыми, включая опылителей – пчел и шмелей.

У особо восприимчивых к бактериальному ожогу сортов инкубационный период обычно не превышает трех-четырех дней. У более устойчивых растений он длится от 6 до 10 дней.

В Украине известны случаи, когда бактериальный ожог полностью заражал весь сад, состоящий из молодых плодовых деревьев (высотой до 2 м), в течение трех недель. Причина в том, что при температуре воздуха выше отметки +20°С и повышенном уровне влажности (выше 70%) бактерии Erwinia amylovora способны делиться каждые 20 минут, и их численность растет в геометрической прогрессии.

При температуре воздуха выше +30°С развитие болезни полностью останавливается, а при достижении отметки +43,7°С и выше бактерии массово погибают.

Зимует патоген на инфицированных растениях, внутри некротических язв. С наступлением первого весеннего тепла бактерии пробуждаются и начинают активно размножаться, заражая дерево полностью. Если прозевать первые признаки инфекции (появление очагов с выделением молочно-белых капель), то уже через пару лет, а то и раньше, можно потерять все плодовые деревья в саду.

Распространяется бактериальный ожог вместе с инфицированным садовым и прививочным материалом (вегетативными подвоями). Риск заражения резко возрастает при некачественном уходе за саженцами и сеянцами (например, в результате несоблюдения правил обрезки).

Источником заражения может выступать также садовый инвентарь, тара и плоды.

Симптомы заражения бактериальным ожогом

Наиболее характерные признаки болезни:

- Инфицированные бактериями почки теряют способность к прорастанию, окрашиваются в черный цвет и усыхают

- Происходит увядание и отмирание цветов (погибшие цветки приобретают темно-бурую или почти черную окраску, как будто были опалены огнем). Иногда на их поверхности проступает бактериальная слизь

- Листья на больных растениях постепенно скручиваются, приобретая черную окраску, но не опадают, а остаются висеть на ветках

- Происходит постепенное увядание и отмирание побегов. Их внутренние ткани как бы наполняются жидкостью, и через время на поверхности коры появляются стекающие капли бактериальной слизи. Кончики молодых побегов приобретают крючковидную форму и окрашиваются в темно-коричневый цвет

- На коре инфицированных растений можно обнаружить клиновидные вздутия в виде язв. Иногда поверхность коры вокруг очагов поражения покрывается трещинами неправильной формы. На срезе поврежденная ткань имеет красновато-бордовую окраску, а пораженные бактериями сосуды образуют разводы, напоминающие мраморный узор

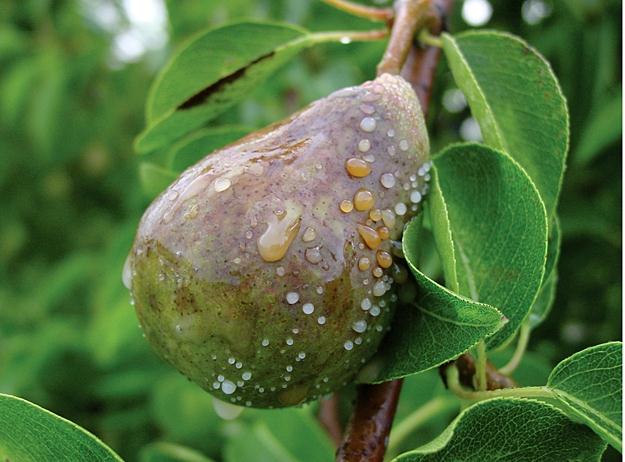

- Завязи и недозревшие плоды на заболевших растениях темнеют и усыхают, но остаются на плодоножке. Иногда на их поверхности проступают капли слизи

Способы борьбы с бактериальным ожогом

Важным фактором успешной защиты плодового сада является строгое соблюдение карантинных мероприятий, а также своевременное выявление и ликвидация очагов заражения.

Запрещено ввозить в Украину садовый материал из мест распространения бактериального ожога. Особое внимание рекомендуется уделять тщательному обследованию садовых деревьев, размещенных рядом с приграничными зонами стран, на территории которых обнаружен бактериальный ожог.

Осмотр садов следует производить в три этапа: весной (в период цветения), летом (в начале или в середине июля) и осенью (в сентябре).

При обнаружении заболевших плодовых деревьев, их выкорчевывают, а затем уничтожают на открытом огне, после чего дезинфицируют почву в прикорневой зоне.

Профилактикой заражения может быть обработка сада в период цветения фунгицидами (медьсодержащими препаратами). Традиционно вполне успешно использовались медный купорос, бордосская жидкость, а также ее заменитель – препарат «Абига-пик».

Фунгициды для борьбы с бактериальным ожогом плодовых деревьев актуальны и сейчас, ноих эффективность с годами падает. Происходит так потому, что Erwinia amylovora приспособилась к воздействию меди и способна видоизменяться, принимая различные формы, в том числе вступая в симбиоз с другими бактериями и грибами. Вот почему уничтожить патоген, используя традиционные средства защиты, не так-то просто. Медьсодержащие препараты приостанавливают развитие инфекции, но не позволяют избавиться от нее полностью.

Как следствие, для борьбы с бактериальным ожогом садоводы все чаще применяют мощные антибиотики. Наиболее популярными среди них являются ампициллин, тетрациклин, стрептомицин, фитолавин, гентамицин и офлоксацин.

Например, с помощью офлоксацина можно вполне успешно лечить локальные повреждения коры. Достаточно растворить одну таблетку антибиотика в 1 л воды, а затем обработать полученным раствором инфицированный участок. Перед началом работы очаг поражения нужно тщательно расчистить острым ножом, а после обработки раны наложить поверху марлевую повязку.

Для борьбы с локальными повреждениями коры можно использовать и антибиотик гентамицин (одну ампулу данного средства нужно растворить в 1 л воды).

Для защиты плодовых деревьев в процессе вегетации обычно применяется либо ампициллин (одна ампула на 10 л воды), либо раствор тетрациклина и стрептомицина (3 таблетки тетрациклина растворить в 5 л воды, а затем добавить одну ампулу стрептомицина).

Полученными средствами можно обрабатывать плодовый сад в течение всего летнего сезона, но наибольшую эффективность препараты демонстрируют в период цветения. Однако и тут есть важный нюанс. Цветочные бутоны распускаются не одновременно, таким образом, чем больше будет произведено обработок, тем выше шансы, что раствор антибиотиков попадет в каждый зараженный цветок.

Некоторые садоводы для усиления эффекта рекомендуют добавлять в антибиотики традиционные фунгициды.

Чтобы готовый раствор лучше держался на поверхности деревьев, в него можно добавить стакан сахара-песка.

К сожалению, Erwinia amylovora уже начинает приспосабливаться и к воздействию антибиотиков, хотя такое явление пока не стало массовым. Так, устойчивые к стрептомицину и окситетрациклину штаммы обнаружены в США, в штатах Вашингтон и Калифорния. В некоторых находящихся там питомниках, в которых постоянно проводили обработки антибиотиками, бактерии выработали устойчивость к ним, что снижает эффективность препаратов.

Хорошим выходом из сложившейся ситуации могут быть препараты на биологической основе, приобретающие сегодня все большую популярность. Они не представляют опасности для окружающей природы и людей, так как содержат полезные микроорганизмы или продукты их жизнедеятельности. Устойчивость к таким средствам защиты растений у патогенных бактерий не вырабатывается.

Среди биопрепаратов нужно в первую очередь отметить «Гамаир» и «Фитолавин», которые позволяют полностью избавиться от бактериального ожога уже в течение одного сезона. Например, при обработке грушевого сада «Фитолавин» продемонстрировал снижение уровня заражения деревьев бактерией Erwinia amylovora на 80%.

Для приготовления рабочего раствора необходимо развести 20 мм средства в 10 л воды. Обработку деревьев можно производить во всех фазах вегетации. На одно растение, в зависимости от размера, понадобиться от 2 до 5 л готового раствора.

Препарат «Гамаир» чаще всего используется в профилактических целях. Производить им обработку плодовых деревьев рекомендуется трижды (с интервалом в 7 дней), а при появлении первых признаков заражения – через каждые 3–5 дней.

Для приготовления рабочего раствора нужно 2 таблетки «Гамаира» развести в 1 л воды.

Неплохой эффект демонстрирует и применение перечисленных биопрепаратов в сочетании с такими фунгицидами как «Скор» или «Превикур Энерджи». Вих состав входит активное вещество фосэтил, которое не только подавляет размножение патогенных бактерий и грибов, но и способствует укреплению иммунитета у растений.

Из новинок нужно отметить современные микробиологические препараты серии «Стимикс». Они были разработаны для противодействия инфекциям бактериальной и бактериально-грибковой природы. К таковым относятся препараты «Стимикс Концентрат», «Стимикс Стандарт» и «Стимикс Фитостим».

Действенной профилактикой заражения деревьев бактериальным ожогом является и применение ряда агротехнических приемов. В частности, при закладке плодового сада необходимо использовать исключительно здоровые и не поврежденные вредителями и болезнями саженцы, не забывая в процессе посадки соблюдать рекомендованное между ними расстояние.

Не менее важно обеспечить подрастающим деревьям хороший уход. Он должен включать регулярный полив, своевременную подкормку и рыхление почвы в прикорневой зоне.

Не следует забывать и о ежегодной санитарной и омолаживающей обрезке, чтобы не допустить чрезмерной густоты кроны.

Поділитись в соцмережах: