Запах пряных трав голову кружит…

У многих людей пряные травы ассоциируются в первую очередь с восточными и южными регионами, где их по большей части и выращивают.

Такие растения способны накапливать ароматические вещества, благодаря которым приобретают насыщенный аромат и острый вкус, а потому активно используются в качестве пищевых добавок.

Помимо пикантного вкуса, пряности и специи улучшают аппетит, обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами, оказывают благотворное влияние на работу желудочно-кишечного тракта.

Многие виды пряных трав получили признание и активно используются, в том числе, в украинской и европейской кухне. Некоторые растения сегодня успешно культивируются не только в странах с теплым климатом, но и на территории Украины.

Наряду с традиционными садовыми культурами они украшают садово-огородный или приусадебный участок и являются прекрасными медоносами, привлекая насекомых-опылителей.

Рассмотрим наиболее ярких представителей пряных трав.

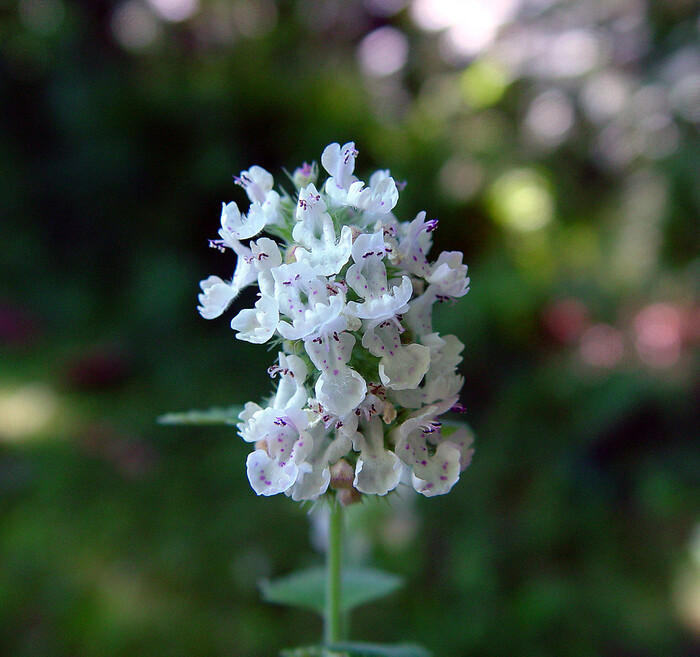

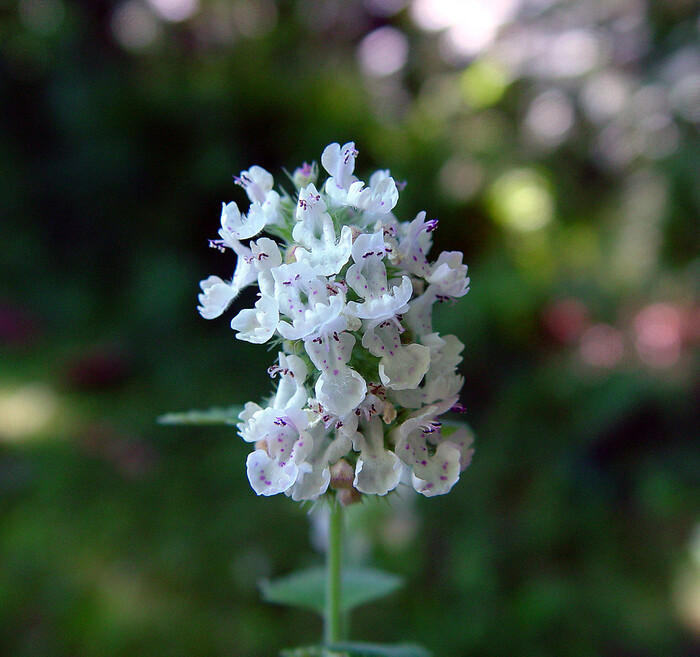

Душица обыкновенная, или Орегано (лат. Oríganum vulgáre)

Душица обыкновенная – многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству Яснотковые или Губоцветные.

В культуре выращивается, в основном, в странах Средиземноморья. Но душица обыкновенная также является обычным видом для дикой природы большей части Европы. Широко распространена она и практически на всей территории Украины. Правда, у нас более известна не как пряность, а как лекарственное растение.

Среди других названий душицы наиболее часто встречаются такие как ладанка, материнка, душница, зеновка и прочие.

Высота стеблей достигает от 30 до 80 см.

Корневище мощное, по большей части ползучее и разветвленное. Благодаря ему, душица способна стремительно завоевывать новые территории, быстро распространяясь по участку.

Побеги тонкие, прямостоячие, ветвистые. Они имеют четырехгранную форму, окрашены в розоватый тон, нижняя часть стебля покрыта мелкими мягкими ворсинками.

Листья мелкие, черешковые, яйцевидные, с заостренной верхушкой. Листовая пластинка темно-зеленая, зубчатая, длиной от 1 до 4 см.

Зацветает душица на второй год. Цветение начинается в июне и продолжается до августа.

Цветки мелкие, ароматные, лилово-розовые, с темно-фиолетовой чашечкой, реже белые. Они размещаются в верхних листовых пазухах и образуют плотное щитковидно-метельчатое соцветие.

Плод представляет собой светло-серый орешек, созревающий в сентябре-октябре. Внутри него находится множество мелких семян (в 0,1 грамма их насчитывается около одной тысячи).

Листья, соцветия и молодые побеги душицы содержат множество эфирных масел, благодаря которым обладают слегка горьковатым вкусом и приятным ароматом.

В них много аскорбиновой кислоты, каротина и дубильных веществ.

Данная пряность широко используется в витаминных салатах, а также в мясных и овощных блюдах.

Растение нашло применение и в фармакологии, так как входит в состав многих успокаивающих и желчегонных травяных настоев.

Душица также активно используется при простудах и различного рода воспалениях.

Растение является превосходным медоносом, а в сушеном виде хорошо отпугивает моль.

Наибольший урожай душицы можно получить в течение первых 3–4 лет с момента посадки. В дальнейшем растение стареет, побеги мельчают, что негативно отражается на урожайности.

Популярные сорта: «Арбатская», «Белая душица», «Карамелька», «Кудесница», «Душистый пучок», «Медовый аромат», «Милана», «Надежда», «Нарядная», «Хуторянка», «Фея», «Славница», «Северное сияние», «Радуга», «Ауреум» и низкорослый «Gold Tip», высота которого не превышает 10–15 см.

Выращивание и уход

Душица – растение непритязательное, но предпочитает открытые места с легкой и богатой питательными веществами почвой. Не терпит чересчур тяжелых и кислых грунтов.

Обычно душицу размножают генеративным способом (при помощи семян). Чаще всего сначала выращивают рассаду, так как при посеве прямо в открытый грунт всходы легко забиваются сорняками.

В целом процесс подготовки рассады стандартный. К посеву семян приступают в марте, используя рассадные ящики, контейнеры или горшки с питательной почвенной смесью.

Семена высевают на глубину не более 1 см.

Первые всходы появятся примерно через 1,5–2 недели. Их накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой и размещают в помещении с температурой воздуха в пределах +20…+22ºС.

К пикировке подросших всходов приступают в фазе развития 3 настоящих листочков.

Пересадка на постоянное место производится в конце мая (в возрасте 60 дней).

Расстояние между отдельными растениями должно составлять около 20–30 см, а между рядами – не менее 50 см.

Чтобы вырастить душицу сразу в условиях открытого грунта, к посеву приступают в мае, когда почва основательно прогреется. Посев семян производится в продольные борозды.

В процессе вегетации растений важно систематически удалять сорную траву, так как всходы душицы имеют повышенную чувствительность к наличию сорняков и легко угнетаются ими.

Если растения взошли слишком густо, их нужно своевременно проредить.

Уход за подрастающей душицей несложный и включает регулярный полив, прополку, рыхление и подкормку.

Удобрения вносят весной (сразу по окончании зимовки) и после сбора урожая. В весенних подкормках должен преобладать азот, а в середине или в конце сезона предпочтение отдают фосфорно-калийным удобрениям.

Укрытие на зиму не требуется, так как душица обладает отличной устойчивостью к заморозкам. Тем не менее, в умеренных регионах почву вокруг растений под зиму все-таки лучше замульчировать. В качестве мульчи можно использовать древесные опилки, торф, перегной или компост.

Душицу можно размножать и вегетативно. Опытные садоводы рекомендуют использовать метод деления растения на несколько частей с последующей их пересадкой на новое место.

Популярным является и способ размножения черенками и отводками.

Черенки нарезают со стеблей взрослых, хорошо развитых растений с конца мая по август.

Отрезки длиной около 10–15 см под наклоном высаживают во влажный песок на глубину 2–3 см. Непосредственно перед посадкой рекомендуется обработать их в растворе, содержащем стимуляторы роста, что будет способствовать лучшему укоренению.

Чтобы размножить душицу при помощи отводков, нужно выбрать крепкий и здоровый побег, наклонить его к земле и зафиксировать в таком положении при помощи деревянной или металлической скобки. Далее отводок следует присыпать плодородной землей и полить.

Как только он сформирует собственную корневую систему, его отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место.

Болезни и вредители

Больше всего проблем для душицы создает тля.

Для борьбы с вредителем нужно использовать безопасные для окружающей среды народные или биологические средства защиты.

Применять сильнодействующие ядовитые препараты нецелесообразно, учитывая, что наземная часть растения будет использоваться в пищу или в лекарственных целях.

Опытные садоводы рекомендуют использовать для борьбы с тлей насыщенный мыльный раствор, а также настои чеснока, перца или томатной ботвы.

Хороший эффект можно получить методом опудривания растений смесью, состоящей из табачной пыли и золы в соотношении 1:1.

Уборка и хранение урожая

Молодые побеги душицы вместе с листьями собирают в период цветения, срезая стебли на высоте 6–8 см от поверхности земли.

Полученное сырье нужно разложить для просушки в сухом и затененном месте (при температуре воздуха не выше 35ºС).

Хранят душицу в плотно закрытой таре. В таком виде она может сохранять ароматические свойства в течение 3 лет.

Иссоп лекарственный (лат. Hyssópus officinalis)

В настоящее время в роду Иссоп семейства Яснотковые выделяют 7 видов. Наиболее известен среди них иссоп лекарственный, использовавшийся людьми еще в добиблейские времена.

Этот ароматный многолетний полукустарник произрастает на территории Средиземноморья, а также встречается в Малой, Средней и Центральной Азии и на Кавказе.

В дикой природе растет на сухих холмах, в степях, и на каменистых склонах и галечниках.

Во многих странах выращивается как пряное и лекарственное растение.

Высота иссопа достигает 50–60 см.

Растение имеет многочисленные прямостоячие и ветвистые четырехгранные стебли. Они полые, опушенные у основания и одревесневающие в нижней части.

Листья продолговатые, супротивные, ланцетные. Листовая пластинка окрашена в темно-зеленый тон и достигает от 4 до 9 см в длину.

Иссоп является ценным медоносом, привлекая на участок множество насекомых-опылителей.

Цветение наблюдается с июня по август (в регионах с умеренным климатом – с июля по сентябрь).

Цветки розово-фиолетовые, голубые, белые или лиловые. Они имеют неправильную форму и собраны в верхушечное соцветие в виде колоса.

Плод – темно-коричневый орешек. Семена сохраняют высокую всхожесть на протяжении 3–4 лет.

Листья, цветки и молодые побеги иссопа содержат большое количество эфирных масел, благодаря чему обладают приятным смолистым ароматом и имеют горьковато-пряный вкус.

Их употребляют в пищу в качестве приправы к салатам, соусам, мясным и овощным блюдам.

Кроме того, иссоп часто используют в качестве пряности при засолке огурцов и томатов, а сушеные листья и цветки добавляют в чай.

Иссоп – растение перекрестно опыляемое и при выращивании нескольких сортов ему нужно обеспечить пространственную изоляцию, чего сложно достичь на небольшом по размеру участке.

Популярные сорта: «Аккорд», «Аметист», «Розовый фламинго», «Дачный», «Розовый туман», «Отрадный Семко», «Лекарь», «Иней» и другие.

Выращивание и уход

Иссоп – культура зимостойкая и засухоустойчивая, к тому же, в сравнении с душицей, еще более неприхотливая.

Растение может произрастать на практически любых почвах, но предпочитает открытые и умеренно увлажненные известковые участки.

Размножают иссоп в основном при помощи семян (рассадным и безрассадным способом), а также вегетативно, то есть делением куста или зелеными черенками.

Под посев почву следует готовить тщательно. Ее глубоко перекапывают и вносят перегной или компост (из расчета 4–5 кг на 1м²). Если грунт в месте посадки скудный, в него можно также добавить минеральное комплексное удобрение (40–50 г на 1 м²).

К посеву семян можно приступать как ранней весной, так и под зиму.

Их высевают в продольные борозды, заделывая на глубину 0,5–1 см. Расстояние между отдельными рядами должно составлять не менее 50 см.

Первые всходы появятся примерно через 2 недели, а в фазе развития 6–8 настоящих листочков иссоп нужно проредить, оставляя между отдельными ростками около 20 см.

Чтобы получить рассаду, к посеву семян приступают в апреле, используя ящики, контейнеры или горшки с почвенной смесью.

В фазе 2–3 настоящих листочков всходы пикируют в отдельные емкости или ящики по схеме 5х5 см.

Как только возраст растений достигнет 50–60 дней, их пересаживают в открытый грунт на расстоянии 20 см друг от друга.

Нужно сказать, что иссоп, выращенный рассадным способом, будет несколько крепче и крупнее, чем выросший из семян, посеянных непосредственно в открытый грунт. Но и в том, и в другом случае он начнет формировать соцветия уже в первый год после посева, хотя обильное цветение даст лишь на втором году жизни.

Как только иссоп достигнет 5-летнего возраста, его нужно заменить, так как с возрастом цветки и листья заметно мельчают, что негативно отражается на урожайности.

Для вегетативного размножения нужно брать растения возрастом не менее 3–4 лет.

Их выкапывают и разделяют на отдельные части весной. Такую операцию необходимо производить аккуратно, чтобы нанести корневой системе деленок минимальный ущерб.

Полученные таким образом растения высаживают на новом месте.

К размножению иссопа при помощи черенков приступают весной или летом. На маточном растении нужно выбрать здоровые зеленые побеги, которые затем нарезают на отрезки длиной от 8 до 12 см.

Черенки высаживают в затененном месте и регулярно поливают, пока они как следует не укоренятся.

Уход за иссопом несложный. Весной его следует удобрить азотными (10 г на 1 м²), фосфорными (25–30 г на 1м²) и калийными (20 г на 1м²) удобрениями.

Если погода засушливая, растениям нужно обеспечить своевременный полив. Расход воды –15–20 л воды на 1м² площади.

После сбора урожая иссоп подкармливают комплексным минеральным удобрением.

Уборка урожая

К уборке зеленой массы приступают в начале цветения. Иссоп, предназначенный для получения семян, не обрезают.

Высушивают собранное сырье при температуре до +35ºС, размещая в тени под навесом, а затем хранят в герметичной посуде в темном месте.

Чабер садовый, или Чабер душистый (лат. Satureja hortensis)

Однолетнее ветвистое растение семейства Яснотковые.

В дикой природе встречается на территории Южной Европы, в Турции, в Крыму и в среднеазиатском регионе, где занимает по большей части сухие каменистые предгорные склоны.

Растение достигает от 15 до 30 см в высоту. Стебли опушенные.

Корень прямой, тонкий.

Листья ланцетовидные, заостренные, мелкие (от 1,5 до 2,5 см). Окраска листовой пластинки темно-зеленая.

При растирании в руках листья издают резкий специфический аромат.

Чабер – хороший медонос. Цветение наблюдается в июле – октябре. Цветки мелкие, лиловые или белые, с пурпурными пятнышками в зеве, собраны в рыхлое колосовидное соцветие.

Плод – орешек.

Семена созревают в сентябре и сохраняют высокий уровень всхожести на протяжении 3 месяцев.

Листья чабера содержат множество эфирных масел. Они имеют слегка жгучий вкус и обладают пряным ароматом, который напоминает запах тимьяна.

Чабер активно используется в кулинарии в качестве ароматизатора и служит отличной приправой для первых, овощных, мясных и рыбных блюд. Листья используют также в солениях и маринадах.

Благодаря мощным бактерицидным свойствам чабер входит в состав желудочно-кишечных и грудных травяных сборов. В фармацевтике растение используется для получения горьких лечебных чаев и настоев.

Популярные сорта чабера: «Аргонавт», «Спринт», «Чарли», «Грибовский-23», «Маэстро», «Карапуз», «Пикник» и «Сатир».

Выращивание и уход

Чабер – культура холодостойкая и светолюбивая. В северных регионах Украины ее рекомендуется выращивать рассадным способом. В других областях страны семена высевают непосредственно в открытый грунт.

К посевной кампании приступают ранней весной, предварительно заправив почву органическими удобрениями.

Семена мелкие, и опытные садоводы, чтобы получить равномерные всходы, рекомендуют смешивать зернышки с сухим речным песком.

Их высевают в продольные борозды на глубину 0,5–1 см. Расстояние между отдельными рядами должно составлять не менее 40–50 см.

Первые ростки чабера появятся примерно через две недели с момента посева.

Подросшие всходы нужно проредить, оставив на грядке наиболее крепкие и здоровые. Расстояние между отдельными растениями должно составлять 15–20 см.

От получения первых всходов до начала цветения проходит около 50–60 дней, после чего можно приступать к сбору урожая.

Уход за чабером традиционный и включает умеренный полив, прополку и рыхление междурядий.

С целью получения рассады семена высевают в начале апреля в ящики, контейнеры или цветочные горшки.

Процесс подготовки рассады традиционный.

Во второй декаде мая подросшие сеянцы пересаживают в открытый грунт на расстоянии15–20 см друг от друга.

Хорошие результаты демонстрирует также подзимний посев, к которому приступают в ноябре. При посеве под зиму грядку мульчируют торфом или перегноем.

Уборка урожая

Сбор зеленой массы производится в начальной фазе цветения.

Собранный урожай высушивают под навесом или в хорошо проветриваемом помещении при температуре воздуха не выше +30ºС.

Хранят полученное сырье в плотно закрытой таре в темном месте.

Болезни и вредители

В период продолжительных осадков чабер может поражаться ржавчиной.

Чтобы избежать инфекции, важно своевременно бороться с сорняками и не слишком загущать посевы.

Эстрагон, или Тархун (лат. Artemísia dracúnculus)

Многолетнее травянистое растение, один из видов рода Полынь семейства Сложноцветные. Является одной из самых ранних пряных культур.

Среди других названий эстрагона популярностью пользуются такие как полынь эстрагонная, драконова полынь и драконья трава.

Природный ареал – страны Восточной Европы и Среднеазиатский регион. Распространен эстрагон и в Северной Америке, где его можно встретить от Мексики до субарктических областей Канады и на Аляске.

Высота растения находится в пределах от 40 см до 1,5 м.

Корневище деревянистое. Стебли прямые, голые.

Листья зеленые, ланцетовидные, с заостренной вершинкой.

Цветение наблюдается в августе – сентябре. Мелкие желтоватые цветки собраны в узкое соцветие в виде метелки.

Плод – семянка.

Листья и побеги эстрагона богаты эфирными маслами. В них также содержится большое количество растительных белков, углеводов, витаминов (А, группы В, РР и С) и минералов.

Зелень растения имеет освежающий пряный вкус, напоминающий смесь мяты и аниса.

Эстрагон употребляется в свежем виде в салатах и супах, а также используется в качестве ароматной добавки при производстве солений, маринадов, настоек и вин.

В нашей стране популярностью пользуется и одноименный безалкогольный напиток «Тархун».

Эстрагон полезно употреблять при нарушении обменных процессов. Он улучшает процесс пищеварения и оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта.

Наиболее популярные сорта: «Гудвин», «Грибовчанин», «Монарх», «Король трав», «Зеленый дол».

Выращивание и уход

Эстрагон – растение холодостойкое и светолюбивое, хотя может с успехом произрастать в легкой тени, находясь под ажурной кроной плодовых деревьев и кустарников.

Предпочитает плодородные и увлажненные почвы. На болотистых и низинных участках часто вымокает.

На одном месте эстрагон может произрастать до 7–8 лет, однако наиболее полезной считается зелень, собранная в первые три года с момента посадки.

Размножают его вегетативным способом (отводками, черенками и делением) или при помощи семян.

Семена очень мелкие, при посеве их рекомендуется смешивать с речным песком.

К подготовке рассады приступают в феврале-марте, чтобы во второй половине апреля пересадить подросшие растения в открытый грунт.

Для вегетативного размножения лучше всего подходят 3–4-летние растения. Ранней весной или осенью их выкапывают и аккуратно разделяют на несколько частей.

Полученные деленки пересаживают на новое место.

К размножению методом черенкования обычно приступают в начале лета. Стебли нарезают на отрезки длиной 10–15 см.

Перед началом работы черенки выдерживают в стимуляторе роста, а затем высаживают в парник под пленкой. В конце лета или в начале осени укоренившиеся растения пересаживают на постоянное место.

Чтобы размножить эстрагон при помощи отводков, нужно пригнуть один из стеблей к земле и зафиксировать в таком положении при помощи скобы. Далее отводок прикапывают и регулярно поливают до тех пор, пока он не сформирует собственную корневую систему. Потом его аккуратно отделяют от материнского растения и пересаживают.

Предварительно нужно подготовить посадочную яму размером 50х50 или 60х60 см. В нее вносят органические удобрения.

После посадки саженец притеняют, пока он полностью не адаптируется к новому месту.

Эстрагон хорошо отзывается на полив и подкормку. Весной в почву вносят компост или перегной (до 2 кг под каждое растение), добавив в питательную смесь полстакана древесной золы.

Непосредственно перед началом цветения эстрагон подкармливают комплексным минеральным удобрением (из расчета 15–20 г на 1м²). Такой прием позволит получить пышные и густо облиственные растения, продлив тем самым время уборки урожая.

В течение одного сезона надземную часть эстрагона можно срезать несколько раз, оставляя «пенек» высотой около 12–15 см.

Полученный урожай высушивают и хранят в плотно закрывающихся емкостях.

Любисток (лат. Levisticum)

Любисток – многолетнее травянистое растение семейства Зонтичные. Интересно, что ботаники выделяют его в монотипный род Любисток, то есть в нем нет других видов.

Большинство народных названий растения связано со словом «любовь», например, любчик, любим-трава, любец, любовное зелье, заря и другие.

Благодаря внешнему сходству и специфическому аромату любисток также нередко называют многолетним или зимним сельдереем.

Природный ареал растения – территория Афганистана и Ирана.

В настоящее время любисток широко культивируется во многих странах.

Он представляет собой мощное (до 2 м высотой) растение с толстым корнем. Стебли голые, ветвистые, сизого цвета.

Листья блестящие, перистые, зубчатые.

Цветет любисток в июне-августе. Цветки мелкие, желтые, образуют сложное зонтиковидное соцветие.

Стебли и листья растения обладают умеренно пряным солоновато-горьковатым вкусом.

Обычно их используют в качестве ароматной добавки при приготовлении супов, а также овощных, мясных и рыбных блюд.

Из черешков готовят варенье и цукаты.

Зелень любистка содержит эфирные масла, аскорбиновую кислоту, органические кислоты, витамины и минеральные соли.

Особую ценность растение представляет ранней весной, когда на огороде еще очень мало свежей зелени.

Популярные сорта: «Удалец», «Лидер», «Дон Жуан», «Амур» и «Геракл».

Выращивание и уход

Любисток – растение неприхотливое и зимостойкое, оно способно успешно произрастать и размножаться без участия садовода.

Грунт в месте посадки нужен легкий и плодородный.

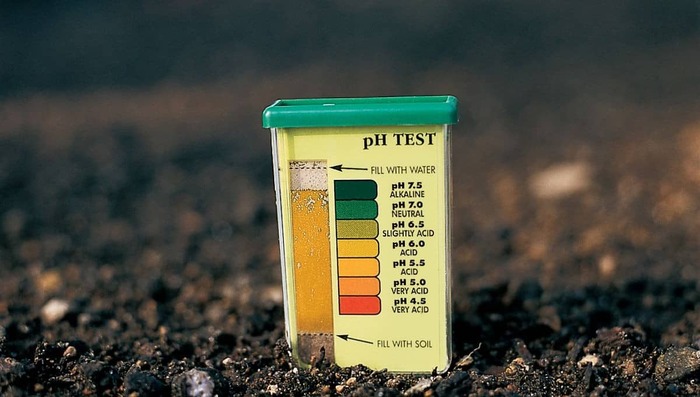

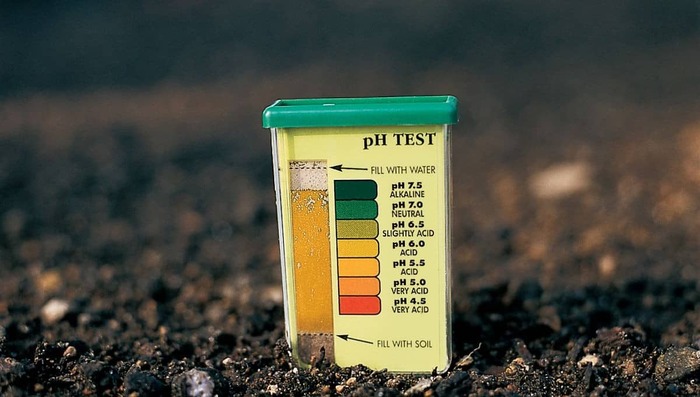

Любисток предпочитает слегка кислые почвы (с показателем рН в пределах от 5 до 7 единиц) и может произрастать на одном месте до 20 лет.

При выращивании в южных регионах выбирают участок в легкой полутени, так как в жару растение может страдать от солнечных ожогов. Оно выдерживает слишком высокую (выше 30ºС) температуру воздуха, но плохо переносит продолжительную засуху.

Размножается любисток семенами, делением и черенками.

Семена на рассаду высевают в конце марта, предварительно замочив их в воде вместе со стимуляторами роста.

Для посева используют небольшие по размеру горшочки, в которые помещают по 2–3 семени, заделывая их на глубину 1,5 см.

Примерно через две недели, как только ростки поднимутся и окрепнут, в горшочке оставляют одно, наиболее развитое, растение.

В возрасте 50 дней (к этому времени высота всходов достигнет 7–10 см) рассаду пересаживают в открытый грунт, на расстоянии 60–70 см друг от друга.

Можно высевать семена и непосредственно в открытый грунт, причем, как весной, так и под зиму.

При весеннем посеве всходы, в отличие от посева под зиму, появятся несколько позже (обычно разница составляет около месяца).

Хороший эффект демонстрирует и размножение любистка методом деления.

Делить рекомендуется растение возрастом не менее 3 лет. В конце весны его аккуратно выкапывают и разделяют на несколько частей таким образом, чтобы каждая деленка имела часть корня и несколько почек.

Полученные деленки пересаживают в заранее подготовленные посадочные ямы.

Уход за любистком несложный.

Главное –обеспечить ему своевременный полив, памятуя о том, что избыток влаги так же вреден, как и ее недостаток.

Особенно важен регулярный полив для растений, находящихся под открытым солнцем.

Для весенней подкормки любистка используют азотные удобрения, а начиная со второй половины лета отдают предпочтение фосфору и калию.

Уборка урожая

Уборку зеленой массы следует начинать со второго года. Самая ценная зелень – весенняя, так как переросшие листья со временем грубеют, утрачивая сочность и теряя вкусовые характеристики.

В течение лета с растений регулярно удаляют цветоносы, чтобы любисток мог перенаправить ресурсы на формирование густой зелени.

Последняя срезка производится обычно за месяц до наступления холодов.

Собранный урожай можно хранить в полиэтиленовом пакете, предварительно поместив в холодильник. Для более длительного хранения листья необходимо высушить и далее хранить в герметичных емкостях.

Болезни и вредители

В процессе вегетации любисток может поражаться грибковыми инфекциями (септориозом или белой пятнистостью).

Из вредителей больше всего проблем растению доставляют морковная муха и тля.

Мята перечная, или Мята холодная (лат. Méntha piperíta)

Растение относится к семейству Яснотковые и представляется собой природный гибрид, полученный в результате естественного скрещивания мяты водной (лат. Mentha aquatica) с мятой колосистой (лат. Mentha spicata).

Мята перечная часто целенаправленно выращивается на садово-огородных участках в качестве пряно-ароматической культуры.

Растение имеет горизонтальное ползучее ветвистое корневище с мочковатыми корнями.

Стебель полый, прямой и густо облиственный. Высота побегов достигает от 30 см до 1 м.

Листья темно-зеленые, заостренные, сердцевидные. Листовая пластинка имеет пильчатые края и насыщенную зеленую окраску.

Цветет с конца июня по сентябрь. Цветки мелкие, розовато-фиолетовые. Они размещаются на вершине побегов, где образуют колосовидные соцветия.

Мята перечная является ценным медоносом (мед обладает приятным мятным ароматом и имеет красивый янтарный оттенок).

Благодаря высокому содержанию ментола растение издает мощный аромат и имеет особый «холодящий» вкус.

Молодые побеги и листья мяты сегодня активно используются для ароматизации различных чаев и напитков. Они оказывают успокоительное воздействие на человеческий организм.

Мята также входит в состав множества приправ и лекарственных сборов.

Из нее получают и ценное эфирное масло, которые широко применяется в медицине и парфюмерии.

Сбор мяты производится в период активного цветения.

Популярные сорта: «Лекарственная», «Весна», «Янтарная», «Инна», «Радуга», «Медичка», «Мечта».

Выращивание и уход

Мята – растение холодостойкое, неприхотливое, может с успехом произрастать как на открытых, так и затененных местах.

Предпочтение следует отдавать торфянистым и хорошо увлажненным плодородным почвам.

Если грунт в месте посадки известковый, аромат мяты будет слабонасыщенным.

Не терпит растение и слишком заболоченных почв с повышенным уровнем кислотности.

На дачном участке мята перечная может вести себя крайне агрессивно, подавляя соседние культуры. Чтобы ограничить ее распространение, перед посадкой вокруг прикорневой зоны растения вкапывают ограничители, например, старый шифер или листовое железо.

На одном месте мята может произрастать до 6 лет.

Размножается она семенами, отводками, корневыми отпрысками и делением материнского растения.

Генеративный способ (при помощи семян) используется крайне редко. Но если все-таки нужно получить рассаду, семена мяты высевают в апреле в контейнеры, ящики или горшки. Почвенная смесь нужна влажная и питательная. Семена сеют, проделав в грунте небольшие бороздочки.

Далее рассадную емкость накрывают пленкой и оставляют в теплом и хорошо освещенном месте.

Первые ростки появятся примерно через 20 дней с момента посева.

Рассаду содержат при температуре от +20 до+25С°, при необходимости обеспечив дополнительное искусственное освещение.

Пересадка ее в открытый грунт осуществляется в середине мая.

Уход за растениями несложный и предполагает регулярную прополку, своевременный полив и обрезку старых сухих побегов.

Осенью в почву вносят органические удобрения (перегной или компост). Ими же можно замульчировать прикорневую зону вокруг растений для лучшей зимовки.

К вегетативному размножению (методом разделения или при помощи отводков) приступают весной.

Деленки высаживают в заранее подготовленную и удобренную органикой почву, на расстоянии не менее 30 см друг от друга.

Уборка урожая

К уборке урожая приступают в начале цветения, когда в мяте содержится больше всего эфирных масел и других полезных веществ.

Надземную часть растений связывают в пучки и слегка подвяливают на солнце. Досушивают полученное сырье в тени при температуре воздуха не выше +30ºС.

Хранят мяту в закрытой таре в темном месте.

Свежие листья годятся для заморозки.

Болезни и вредители

В течение дождливого лета мята может поражаться ржавчиной, мучнистой росой и септориозом.

В качестве профилактических мер важно своевременно прореживать растения, не допуская их загущения, и ограничить подкормку веществами, содержащими азот.

Из вредителей наибольшее количество проблем мяте доставляет мятный листоед.

Чтобы контролировать численность популяции вредителя, важно регулярно пропалывать грядку, своевременно разрыхлять грунт и тщательно убирать растительные остатки.

Мелисса лекарственная (лат. Melissa officinalis)

Многолетнее травянистое растение семейства Яснотковые.

Природный ареал растения – страны Средиземноморья, юго-западная часть Азии (на высоте до 1000 м над уровнем моря) и северная часть африканского континента.

В диком виде мелисса встречается также в Европе, в том числе и на территории Украины. Она обитает в основном на лесных опушках или занимает тенистые овраги с влажной глинистой и суглинистой почвой.

Среди народных названий растения популярны такие как лимонная мята, лимонная трава, медовка, пчельник, роевик, мяточник и лимонный бальзам.

Высота мелиссы редко превышает 80 см.

Корневище у нее мощное, ветвистое.

Стебель разветвленный, опушенный, четырехгранный в разрезе.

Супротивные листья опушенные. Листовая пластинка имеет яйцевидную форму и окрашена в яркий светло-зеленый оттенок.

Цветение наблюдается в июне-августе. Цветки располагаются мутовками в пазухах листьев на вершине побегов.

Венчики цветков имеют светло-синюю или бледно-фиолетовую окраску.

Плоды созревают в августе-сентябре. Они состоят из 4 черных округлых орешков, внутри которых находятся семена, сохраняющие хороший уровень всхожести на протяжении 2–3 лет.

Вся надземная часть мелиссы обладает приятным лимонным ароматом.

Молодые листья и побеги растения являются превосходной приправой для первых, овощных и рыбных блюд. Они также идеально подходят к десертам и сладким блюдам.

Высушенные листья и соцветия мелиссы часто входят в состав успокоительных чаев и прочих напитков.

Популярные сорта: «Жемчужина», «Дозя», «Свежесть», «Исидора», «Лимонный чай», «Кадриль», «Лимонный бальзам», «Лада», «Лимонный аромат».

Выращивание и уход

Мелисса – растение неприхотливое и жизнестойкое, но в слишком суровые морозные зимы может вымерзать.

На одном месте растение может произрастать до 20 лет.

Мелисса отдает предпочтение плодородным, в меру увлажненным и хорошо освещенным участкам. В тенистых местах надземная часть растения обычно утрачивает душистость, а урожайность зеленой массы несколько снижается.

Уровень кислотности почвы в месте посадки должен находиться в пределах от 4,5 до 7 единиц (рН).

На чересчур влажных почвах растение может поражаться грибковыми инфекциями.

Размножается мелисса лекарственная семенами (как посевом в открытый грунт, так и через рассаду), делением растения, отводками и корневыми черенками.

К посевной кампании приступают весной, как только почва основательно прогреется.

Семена мелиссы не требуют стратификации. Перед посевом их смешивают с песком, что позволяет получить более равномерные всходы.

Как только всходы подрастут и окрепнут, их прореживают, оставляя расстояние между отдельными растениями около 25–30 см.

Для получения рассады к посеву приступают в конце марта. В целом процесс ее выращивания традиционный, без особых нюансов.

В фазе развития 2 настоящих листочков всходы пикируют, а как только они достигнут 60-дневного возраста, их пересаживают на постоянное место.

Перед посадкой в открытый грунт в него вносят органические удобрения (перегной или компост) из расчета 3–4 кг на 1 м².

При размножении семенами в течение первого года мелисса, как правило, не формирует соцветий.

Для получения отводков стебли в начале июня пригибают к земле, фиксируют скобой и присыпают землей. В процессе укоренения отводок регулярно поливают, пока он не сформирует собственную корневую систему.

Уход за мелиссой несложный и предполагает регулярную прополку, рыхление, полив и подкормку.

Дополнительные удобрения вносятся, начиная со второго года.

Весной отдают предпочтение азотным удобрениям. После срезки зелени в подкормке должны преобладать фосфорные и калийные компоненты.

В северных регионах Украины грядки с мелиссой перед наступлением зимы мульчируют. В качестве мульчи можно использовать листья, древесные опилки, торф, перегной и прочие органические материалы.

Уборка урожая

Срезают побеги мелиссы перед началом цветения, когда она обладает наиболее мощным ароматом.

Срезанные побеги быстро приобретают бурый цвет, потому их нужно сразу высушить, разложив тонким слоем в тени под навесом. Сушка производится при температуре не выше +35ºС.

Хранят высушенную массу в плотно закрытых емкостях.

Болезни и вредители

В дождливый сезон мелисса может поражаться белой пятнистостью и ржавчиной.

При обнаружении первых симптомов заражения инфицированные стебли нужно удалить, а все растения обработать фунгицидом (медьсодержащим препаратом).

В качестве профилактических мер важно своевременно производить прополку, уничтожать растительные осадки и соблюдать правила севооборота.

Котовник кошачий, или Кошачья мята (лат. Népeta catária)

Котовник – род травянистых растений семейства Яснотковые.

Большинство видов являются многолетними растениями, хотя встречаются и однолетние.

Как пряное и лекарственное растение выращивают котовник кошачий.

Природный ареал вида весьма обширный и включает территорию Европы и Азии вплоть до субтропиков Пакистана, Индии и Непала. Но растение также было завезено в Северную Америку, Аргентину, Новую Зеландию, где часто дичало, и теперь встречается в дикой природе и там.

Название рода и вида связано с особой привлекательностью котовника для кошек. Эфирное масло растения содержит вещество непеталактон, которое действует возбуждающе на ряд представителей семейства кошачьих, в том числе на домашних кошек, львов, ягуаров, леопардов.

Высота растения может достигать 120 см.

Стебли прямые. Листья слабоопушенные, яйцевидные. Окраска листовой пластинки серовато-зеленая.

Цветки котовника собраны в небольшие белые, розоватые или светло-фиолетовые соцветия в виде кисти.

Растение является прекрасным медоносом.

Зелень и молодые побеги котовника богаты каротином и аскорбиновой кислотой.

Свежие листья и цветки обычно употребляют в салатах, а высохшие соцветия кладут в мясные и рыбные блюда, добавляют в соусы либо используют для приготовления солений и маринадов.

С помощью котовника также ароматизируют некоторые вина и настойки.

Высушенная надземная часть растения часто входит в состав успокаивающих и противопростудных чаев.

Самые популярные сорта котовника: «Бархат» и «Базилио».

Выращивание и уход

Котовник – растение непритязательное, может произрастать на любых, даже на бедных почвах. Зимует без укрытия.

На одном месте может успешно расти до 5 лет.

Данная культура предпочитает хорошо дренируемые (так как плохо переносит чрезмерное увлажнение), легкие песчаные или суглинистые почвы.

Размножается семенами (чаще через рассаду), делением растения или черенками.

Семена демонстрируют прекрасный уровень всхожести. Их высевают в небольшие рассадные емкости в начале апреля.

Всходы появляются через 2–3 недели.

В фазе 2–3 листочков рассаду пикируют, а когда растения сформируют 3–4 пару листьев, их пересаживают в открытый грунт, размещая на расстоянии 20–30 см друг от друга.

Чтобы размножить котовник черенками, берут молодые побеги и разрезают их на отдельные отрезки, которые затем высаживают во влажную плодородную почву.

Главное условие успешного выращивания котовника – отсутствие застоя воды.

Как только черенки сформируют собственную корневую систему, их пересаживают на постоянное место.

Уход за котовником несложный и заключается в регулярной прополке, рыхлении и поливе.

Что касается внесения удобрений, то весной предпочтение нужно отдавать органическим, с высоким содержанием азота, а после уборки урожая использовать комплексное удобрение типа «Азофоски» или «Растворина» (из расчета 20–30 г на 1 м²).

К уборке урожая приступают в начале цветения. Так как котовник быстро набирает зеленую массу, в сентябре можно срезать его еще раз.

Майоран (лат. Orīganum majorāna)

Майора́н – многолетнее травянистое растение из рода Душица семейства Яснотковые.

Природный ареал растения – Ближний Восток, значительная часть Европы (включая Украину и Прибалтику), Северная Африка. Позже оно распространилось также в Соединенных Штатах Америки и в Закавказье. Во всех перечисленных регионах майоран выращивают в качестве пряного растения, причем, культивируемый в Азии считается более ароматным, чем выращенный на территории Европы.

Название «майоран» происходит от арабского «marjamie», что в переводе означает «несравненный».

Высота растения находится в пределах от 20 до 50 см.

Стебли у него многочисленные, опушенные, у самого основания одревесневшие.

Листья серо-зеленые, супротивные, короткочерешковые, продолговато-яйцевидной формы.

Цветение приходится на июнь-июль. Цветки мелкие (светло-розовые или белые), собраны в мохнатое колосовидное соцветие.

Плод – гладкий орешек, внутри которого находится 4 семени.

Существует две основных разновидности майорана:

- Майоран листовой (многолетнее растение, культивируемое в южных регионах)

- Майоран цветочный или майоран садовый (культивируется в качестве однолетника)

Листья и молодые побеги майорана имеют горьковато-пряный вкус, напоминающий вкус душицы. Он похож на смесь ромашки, мяты, кардамона и перца.

Зелень растения богата эфирными маслами. В ней содержится большое количество рутина, дубильных веществ, фитонцидов и аскорбиновой кислоты.

Майоран используют в качестве ароматной приправы к салатам, мясным, рыбным и овощным блюдам, а также применяют в солениях и маринадах.

Он также входит в состав популярной пряной смеси «хмели-сунели».

Считается, что майоран обладает обезболивающим, антисептическим, антиспазматическим, потогонным, бактерицидным и заживляющим действием.

Популярные сорта: «Байкал», «Лакомка», «Тушинский», «Астраханский», «Дачник», «Премьер», «Снежок», «Франт», «Термос» и «Сканди».

Выращивание и уход

Майоран – растение теплолюбивое. Он хорошо себя чувствует на влажных и хорошо освещенных участках с легкой и плодородной почвой.

Семена у него очень мелкие, а потому прорастают очень плохо. Чтобы с большей гарантией получить достаточное количество растений, майоран обычно выращивают, используя рассадный способ.

К посевной кампании приступают в конце марта или в начале апреля, используя рассадные емкости (ящики, контейнеры или горшки) с питательной почвенной смесью.

Посевной материал рекомендуется смешивать с речным песком в соотношении 1:5. Посев производят в неглубокие бороздки, заглубляя семена в грунт не более, чем на 2–3 мм, после чего емкости накрывают пленкой или стеклом и содержат при температуре воздуха в пределах +20… +22ºС.

Первые всходы начнут появляться через две недели.

В начале мая (в фазе двух листочков) рассаду пикируют в отдельные емкости.

Перед пересадкой в открытый грунт подросшие растения нужно закалить. Их выносят на свежий воздух, постепенно увеличивая продолжительность принятия воздушных ванн.

Перед посадкой рассады на грядку в почву вносят компост или перегной.

Расстояние между отдельными растениями должно составлять около 15–20 см, а между рядами – 40–50 см.

Уход за майораном заключается в тщательных прополках, рыхлении междурядий и своевременном поливе нехолодной водой.

В начале цветения растения подкармливают комплексным минеральным удобрением (20–30 г на 1 м²).

Уборка урожая

Уборка урожая производится дважды: в период массового цветения и повторно в сентябре.

Надземную часть срезают секатором или острым ножом на высоте 6–8 см от поверхности земли.

Далее зеленую массу майорана связывают в пучки и сушат в затененном месте.

Хранят высушенное сырье в закрытой посуде.

Болезни и вредители

В дождливую погоду или при сильном загущении растений майоран может поражаться грибковыми инфекциями, в частности, альтернариозом.

При обнаружении симптомов заражения все растения нужно обработать раствором фунгицида.

Среди вредителей наибольшее количество проблем растению доставляет майорановая моль, уничтожающая молодые листья.

Для борьбы с насекомым обычно используют феромонные ловушки, которые раскладывают во время массового лета имаго.

Лофант анисовый (лат. Lophanthus anisatus), или Многоколосник фенхельный (лат. Agastache foeniculum)

Многолетнее травянистое растение из рода Многоколосник семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Сегодня широко применяются оба русских названия – лофант анисовый и многоколосник фенхельный. Что касается латинских названий, то они являются синонимами, как и еще ряд других.

Более того, в семействе Яснотковые существует также род Лофант, в который не входит лофант анисовый. В итоге мы имеем очередной пример путаницы с названиями, которая происходит из-за появления у ботаников новых научных возможностей для изучения видов и разработки разных систем классификации.

Родина растения – Запад США и часть Канады. Но сейчас встретить его в дикой природе американского континента можно довольно редко. А вот в культуре лофант анисовый распространен не только в Америке, но и в Средней Азии, где порой дичает, а также на Дальнем Востоке и на Гавайских островах.

В Украине наибольшие плантации лофанта находятся на территории Крыма. Также выращивают его в Молдове.

Высота растения достигает от 1 до 1,5 м.

Стебли многочисленные, четырехгранные. Корень мочковатый.

Листья имеют сердцевидную форму. Листовая пластинка зубчатая, до 10 см длиной.

Лофант анисовый является отличным медоносом и зацветает уже в первый год жизни. Цветение начинается в июне и продолжается до конца августа.

Цветки душистые, синевато-сиреневые, реже розовые или белые. Они собраны в колосовидные соцветия длиной от 2 до 10 см.

Плод представляет собой темно-бурый орешек. Внутри него находятся семена, сохраняющие высокий уровень всхожести в течение 2–3 лет.

Побеги и листья растения содержат эфирные масла, обладающие фруктово-анисовым ароматом.

Их используют в основном для ароматизации сладкой выпечки, пудингов, муссов и так далее.

Свежие листья идут на приготовление салатов и приправ к мясным и рыбным блюдам.

Чай на основе лофанта обладает уникальной способностью задерживать процесс старения. Он также способен выводить из организма радионуклиды, шлаки, тяжелые металлы и другие вредные вещества.

За целебные свойства лофант нередко называют «северным женьшенем».

Популярные сорта: «Астраханский», «Дачник», «Премьер», «Снежок» и «Франт».

Выращивание и уход

Лофант отдает предпочтение легким плодородным почвам с нейтральной реакцией рН.

Растение имеет неплохую холодоустойчивость.

На одном месте может произрастать в течение 5–6 лет.

Цветет только при хорошем солнечном освещении.

Размножают лофант по большей части семенами или делением растения.

При генеративном размножении удобнее пользоваться рассадным способом, так как семена долго прорастают, а всходы медленно растут.

К посевной кампании приступают в начале апреля, используя рассадные емкости с плодородной почвой.Чтобы облегчить процесс посева и получить равномерные всходы, семена можно предварительно смешать с песком в соотношении 1:2.

Необходимая температура для прорастания семян находится в пределах +18…+20ºС. Как только появятся всходы, ее понижают до +15ºС.

В фазе появления 2 пар листьев растения пикируют в отдельные емкости.

Подросшую рассаду высаживают в открытый грунт в мае, когда минует угроза возвратных заморозков.

Лофант – растение достаточно крупное, и расстояние между отдельными растениями должно быть не менее 25–30 см. Ширина междурядий – около 50–70 см.

К вегетативному способу размножения приступают в конце апреля, когда лофант слегка подрастет после зимы. Растение аккуратно выкапывают и разделяют на несколько частей при помощи острого инструмента. Важно, чтобы каждая деленка имела хорошо развитую корневую систему и как минимум 4–5 почек возобновления.

Высаживают деленки на таком же расстоянии, как и рассаду.

В первый год после посадки лофант нуждается в хорошем уходе. Ему необходимо обеспечить регулярную прополку, рыхление, полив и подкормку.

В течение первого сезона зелень лучше не срезать.

Весной следующего года подросшие растения можно подкормить перегноем или комплексным удобрением (например, «Азофоской» или «Универсалом») из расчета 40–50 г на 1 м².

В сентябре, после последнего сбора урожая, в почву вносят суперфосфат из расчета 20 г на 1 м².

Уборка урожая

Листья и молодые побеги лофанта можно срезать к столу в течение всего летнего сезона.

Заготовка зеленой массы обычно производиться в начальной фазе цветения. Стебли срезают на расстоянии 20 см от поверхности земли.

Собранное сырье сушат в тени под навесом или в хорошо проветриваемом помещении. Хранят в герметично закрытой посуде.

Болезни и вредители

В период обильных и продолжительных осадков лофант может поражаться мучнистой росой и фузариозом.

При симптомах заражения все растения нужно обработать медьсодержащим препаратом.

В качестве профилактических мероприятий поможет своевременная уборка растительных остатков, удаление зараженных стеблей и прореживание.

Тюльпаны – очарование весны

Не секрет, что большинство людей считают тюльпаны самыми очаровательными весенними цветами. Ведь они не только радуют глаз обилием красок, но и напоминают о том, что унылая зима наконец-то позади, а впереди нас ждет целое море теплых солнечных дней.

Природный ареал растений, от которых ведут свою «родословную» садовые тюльпаны, – высокогорные Гималаи (горная система, расположенная на стыке Центральной и Южной Азии). Отсюда тюльпаны сначала попали на территорию Османской империи (современная Турция), а в середине ХVI века были завезены в Европу. Кстати, своим названием растение обязано турецкому головному убору «тюрбан», с которым имеет как семантическое, так и внешнее сходство.

На европейском континенте наиболее благоприятными для выращивания тюльпанов оказались легкие приморские почвы Южной Голландии, что обеспечило быстрое развитие «тюльпанового» промысла. Уже в 20-х годах XVII века выращивание и торговля луковицами превратилась в весьма доходный бизнес, а сам цветок стал значимым атрибутом в среде аристократов, что способствовало активному созданию и продвижению новых сортов.

Благодаря стараниям селекционеров к настоящему времени выведено уже более 10 000 различных сортов и гибридов, отличающихся размером, формой, окраской и периодом цветения.

Лидирующее положение на рынке по-прежнему принадлежит Нидерландам, которые являются самым крупным производителем и поставщиком луковиц в мире. К примеру, только в знаменитом парке Кёкенхоф ежегодно выращивается около 7 миллионов различных весенних первоцветов, среди которых особое место занимают именно тюльпаны.

Не менее популярным местом среди туристов считается и муниципалитет Нордстполдер, где в конце апреля – начале мая проходит традиционный фестиваль тюльпанов “Tulpenfestival“, представляющий, по сути, сплошное цветущее безумие.

Особенности систематики

Тюльпа́н (лат. Túlipa) – род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (лат. Liliaceae).

Конкретное число видов тюльпанов ботаники не могут назвать уже несколько веков – с того самого времени, как знаменитый шведский ученый Карл Линней в 1753 году составил первые научные описания трех представителей рода. В разные периоды называли от 26 до 518 видов и разновидностей.

Такая путаница происходила, в том числе, из-за того, что культурные формы тюльпанов легко дичают и приспосабливаются к жизни за пределами садов и цветников. Попав в дикую природу, они способны скрещиваться с местными видами, образуя гибридные формы.

Собственно, и современные садовые тюльпаны являются результатом скрещивания многих изначальных видов. Гибридизация происходила на протяжении столетий, так что сейчас даже невозможно достоверно определить всех «прародителей», принимавших в ней участие.

Ботаники продолжают ломать копья, споря о систематике тюльпанов, и в наши дни. Если когда-то растения относили к тому или иному виду лишь по их морфологическим признакам, то позже стали принимать во внимание и эволюцию флоры, и особенности клеточного строения, и биохимию, и исследования ДНК – одним словом, для уточнения классификации привлекали все новые и новые достижения биологии. Но даже они не позволили поставить точку в исследованиях. Так что точное количество природных видов не известно до сих пор.

В ХХI веке большинство ученых соглашаются с тем, что в природе насчитывается около 80 видов рода(диапазон, встречающийся в современных источниках, – от 78 до 113 видов).

Наибольшее разнообразие диких тюльпанов приходится на высокогорный среднеазиатский регион. Но также они встречаются на Балканах, в Западной Сибири, на Дальнем Востоке, в Средиземноморье, в Монголии и других регионах.

Растут тюльпаны и в естественных угодьях Западной Европы и даже Северной Америки. Но тут они являются не местными видами, а интродуцированными либо одичавшими.

Описание

Типовым для рода обычно считают тюльпан Геснера (лат. Tulipa gesneriana) – один из трех видов, описанных Линнеем. Именно его мы знаем как тюльпан садовый. Происходя от разных предков, за долгие годы выращивания в культуре он настолько от них отдалился, что превратился в полноправный отдельный вид.

Тюльпан обладает повышенной выносливостью и имеет крепкую иммунную систему, с легкостью выдерживая даже малоснежные суровые зимы.

Несмотря на то, что растение многолетнее, большинство садоводов выращивают его в качестве однолетней культуры, так как с возрастом оно постепенно утрачивает внешнюю привлекательность.

Высота растения находится в пределах от 10 см до 80, но отдельные разновидности могут быть и выше.

Листья по большей части имеют насыщенно-зеленую окраску, хотя встречаются и пестролистные формы.

Листовая пластинка остроконечная, вытянутая или эллипсовидная.

Луковица имеет заостренное основание и более широкую верхнюю часть. Сверху она покрыта неплотно прилегающими и шероховатыми на ощупь чешуйками.

Цветок состоит из 6 лепестков, которые образуют подобие бокала или чаши, но могут также создавать и форму звезды.

Благодаря активной селекционной работе сегодня существуют простая, махровая и бархатистая разновидности тюльпанов с однотонной или пестрой окраской лепестков. Их цветовая гамма включает широкий спектр оттенков, начиная от чисто белого до почти черного (за исключением синего и фиолетового тонов).

На лепестках могут также быть разноцветные вкрапления, штрихи и полоски.

Цветки большинства диких видов и садовых форм обладают едва уловимым или более насыщенным ароматом.

На протяжении светового дня цветок тюльпана обычно широко раскрыт, но на закате закрывается.

Наиболее популярные виды и сорта

В 1969 году, чтобы избежать путаницы в систематизации, садоводы разработали и утвердили единую классификацию тюльпанов. Она имеет мало общего с научной ботанической классификацией и призвана упорядочить неимоверное множество видов, гибридов, сортов и форм, выращиваемых в культуре.

Данная модель включает 15 различных классов, объединенных в 4 группы растений, три из которых отличаются по срокам цветения, а четвертая состоит из дикорастущих видов и полученных на их основе гибридов.

1 группа: раннецветущие растения (цветение приходится на конец апреля)

Цветоносы у ранних простых тюльпанов крепкие, прочные и достигают от 25 до 40 см в высоту.

Цветки некрупные. Они имеют бокаловидную форму и окрашены в желтый или красный цвет. В солнечную погоду цветы широко раскрываются, а к вечеру закрываются.

Из-за раннего цветения растения данной группы нередко повреждаются возвратными заморозками.

Простые ранние тюльпаны идеально подходят для выгонки (так называется агротехнический прием, применяемый с целью получения цветов в несезонное время).

Яркими представителями данной группы являются сорта: «Apricot Beauty» (с абрикосовыми цветками, которые обладают нежным ароматом), двухцветный «Princess Irene» (основание цветка темно-оранжевое, но плавно переходит в сиренево-лиловый тон) и «White Prince» (цветок достигает 10 см в диаметре и имеет нежную розоватую окраску).

Высота цветоносов у данной группы не превышает 30 см. Они прочные и не прогибаются под тяжестью крупных цветков, диаметр которых порой достигает 8 см.

Ранние махровые тюльпаны отличается пышным цветением. Они идеально подходят для создания свежих букетов, так как долго сохраняют привлекательный внешний вид.

Наибольшей популярностью сегодня пользуются такие сорта: «Verona» (с золотистой окраской цветков), «Peach Blossom» («Цветущий персик») с бело-розовыми лепестками, желто-красный «Monsorella», двухцветный «Monte Carlo» (желто-зеленый) и «Foxtrot», на бархатистых лепестках которого оттенки плавно перетекают из нежно-розового в более насыщенный красный.

2 группа: среднецветущие растения (цветение приходится на конец апреля – начало мая)

Высота цветоносов находится в пределах 40–70 см.

Цветки в форме бокала поражают разнообразием оттенков и имеют продолжительный срок цветения.

Растения данной группы отличаются непритязательностью, морозостойкостью и хорошим иммунитетом, а потому прекрасно подходят для украшения ранневесенних цветников.

Наиболее яркие представители «Триумфа» – сорта «Paul Scherer» (с глянцевыми, почти черными цветками), «Зурел» (с утонченными насыщенно-бордовыми лепестками), «Иль де Франс» (крупные красные цветки имеют темную основу, а лепестки украшены золотистой окантовкой), «Cheers» (с золотисто-бежевыми лепестками), «Laptop» (с фиолетовыми цветками) и два сорта с белоснежными цветками – «Snow Lady» и «Royal Virgin».

Среди новинок, выведенных голландскими селекционерами, особо внимания заслуживает сорт «Angola» с вытянутыми нарядно-сиреневыми лепестками.

Тюльпаны данной группы отличаются крепкими цветоносами, достигающими от 60 до 80 см в высоту.

Цветки крупные, около 10 см в поперечнике.

Дарвиновы гибриды отличаются хорошим уровнем морозостойкости, а их цветки долго сохраняются в срезке.

Наиболее распространенные сорта – желто-огненный «Banja Luka», молочно-розовый «Big Chief», лилово-пурпурный «Oxford» и ярко-малиновый с белой окантовкой «Candy Apple Delight».

3 группа: поздноцветущие растения (цветение наблюдается во второй половине мая)

В данную группу входят, в том числе, многоцветковые тюльпаны, у которых на одном цветоносе формируется от 3 до 5 бутонов.

Высота растений достигает 60–75 см. Цветки достаточно крупные.

К наиболее известным сортам данной группы относятся: «Shirley» (с кремовыми цветками, на которых хорошо заметны фиолетовые штрихи и полоски), «Long Lady» (с розово-желто-апельсиновой окраской лепестков) и розово-оранжевый «Перестройка».

Высота цветоносов достигает 50–60 см.

Цветок по форме напоминает крупную лилию, так как имеет заостренные на концах лепестки.

Тюльпаны данной группы станут оригинальным украшением для весенней клумбы и могут использоваться для срезки и формирования букетов.

Популярные сорта: «Queenof Sheba» (с красно-желтыми цветками, которые напоминают языки пламени), «MonaLisa» (с нежным сочетанием желтого и красного оттенков), ярко-красный «Red Shine» и розово-белый «Holland Chick».

Высота цветоносов находится в пределах от 50 до 80 см.

Края цветочных лепестков имеют подобие бахромы, что послужило источником названия для данной группы.

Окраска бахромчатых тюльпанов имеет множество оттенков.

Популярные сорта: «Canasta» (розово-красные цветки украшены белой бахромой), «Lambada» (красно-оранжевые цветки с желтой бахромой), «Cummins» (фиолетовый цветок с белоснежной бахромой), «Black Jewel» (шоколадные лепестки украшены красноватой бахромой) и «Fabio» (крупные лепестки имеют насыщенно-красный оттенок и оторочены оранжевой бахромой).

Высота крепких прямостоячих цветоносов достигает 45–60 см.

Середина цветочных лепестков имеет утолщение и окрашена в зеленый цвет, а края могут иметь самые различные оттенки. Также на них часто бывают цветные полоски, пятна и штрихи.

Особую популярность приобрели такие сорта: «Esperanto» (основная окраска цветков зеленая, а края лепестков могут быть окрашены в розовые, красные или желтые тона), «Green land» (зеленые лепестки имеют широкую розоватую кайму), «Artist» (зелено-персиковый) и «Violet Bird» (зелено-фиолетовый со слегка выпуклыми и округлыми по форме лепестками).

Высота цветоносов не превышает 70 см. Они достаточно тонкие и хрупкие: чтобы цветоносы не склонялись и не ломались под весом цветов, растение требует установки дополнительных опор.

Лепестки цветков окрашены в неравномерные оттенки, часто со штрихами и пятнами самых различных тонов.

Популярные сорта: «Cordell Hall» (белоснежные цветки в форме бокала украшены розоватыми перьями), «Инсулинде» (нежно-розовый с фиолетовыми штрихами) и «Jack Line» (пурпурный с желтыми перистыми штрихами).

Данная группа тюльпанов традиционно соперничает с бахромчатыми формами.

Высота цветоносов не превышает 80 см.

Цветы крупные, чашевидные. Полностью раскрывшийся цветок может достигать 20 см в поперечнике.

Края лепестков у попугайных тюльпанов глубоко изрезанные, иногда волнистые и внешне похожи на растрепанные птичьи перья.

Наиболее декоративно такиерастения смотрятся в групповых посадках.

Среди популярных попугайных тюльпанов нужно отметить один из старейших сортов –«Black Parrot», крупные цветки которого имеют сиреневую окраску, а также «Рококо» с нарядными красными цветками, яркий красно-белый «Estella Rijnveld» и оригинальный «Green Wave» с розово-зелеными волнистыми лепестками.

- Тюльпаны поздние махровые

Крепкие цветоносы достигают 45–60 см в высоту.

Густомахровые цветки данной группы внешне напоминают пионы, а процесс их цветения продолжается около 3 недель.

Наиболее яркие представители поздних махровых тюльпанов – крупноцветковый с алыми лепестками сорт «Miranda», белоснежно-красный «Carnavalde Nice», лиловый «Blue Diamond», красно-белый «Golden Nizza», молочный с зеленоватым отливом «Ice Cream», белоснежный «Up White», темно-бордовый с бархатистыми лепестками «Uncle Tom» и оранжевый «Orang Princess».

4 группа: включает дикорастущие тюльпаны и созданные на их основе гибриды (цветение наблюдается в конце апреля)

Входящие в данную группу растения сохранили признаки первоначального вида, а их цветы, как правило, обладают приятным сладковатым ароматом.

Тюльпан Кауфмана (лат. Tulipa kaufmanniana), в диком виде растущий в Средней Азии, стал прародителем большого количества сортов и гибридов.

Высота крепких цветоносов находится в пределах от 15 до 40 см.

Цветы имеют звездчатую форму и внешне напоминают цветок лилии.

Особой популярностью сегодня пользуются сорта: «Heart’s Delight» с насыщенными розовыми лепестками, тыльная сторона которых окрашена в кремовый тон, и низкорослый «Giuseppe Verdi» с яркими желто-красными цветками.

Родоначальником группы является тюльпан Фостера (лат. Tulipa fosteriana), происходящий из Центральной Азии.

Высота цветоноса от 25 до 50 см.

Листья широкие, сизовато-зеленые. На листовой пластинке видны ярко выраженные линии и темные вкрапления.

Цветки крупные, бокаловидной формы.

Наиболее ярким представителем данной группы является сорт «Candella» с ярко-желтой окраской лепестков, а также нежно-кремовый сорт «Purissima Design», на основе которого было создано множество гибридов с малиновыми, оранжевыми и желтыми цветками.

Растения данной группы происходят от дикорастущего тюльпана Грейга (лат. Tulipa greigii), встречающегося в горах Тянь-Шаня.

Высота цветоноса находится в пределах от 25 до 40 см.

Листья зеленые, с более темными штрихами и полосками.

Цветок имеет симпатичную бокаловидную форму с широким основанием и загнутыми наружу кончиками лепестков.

Тюльпаны данной группы активно используются в срезке, так как долго не утрачивают первоначальную свежесть.

Популярностью пользуются такие сорта тюльпанов Грейга как «Compostella» (оранжево-красный цветок имеет желтые края), «Fireoflove» (ярко-красные лепестки украшены коричневыми и белыми полосками), а также «Pinocchio» (с ярко-малиновыми лепестками, края которых оторочены широкой кремовой каймой).

Выращивание и уход

Несмотря на то, что тюльпан считается культурой относительно непритязательной, чтобы получить обильное цветение к ее выращиванию нужно подходить ответственно, четко соблюдая все правила агротехники.

Луковицы рекомендуется высаживать на хорошо освещенных и защищенных от сквозняков и холодного ветра местах. Важно также своевременно позаботиться о дренаже, для чего в почву вносят крупнодисперсный песок.В противном случае корневая система тюльпанов может подгнивать.

Хорошо подойдет участок с небольшим склоном, что обеспечит беспрепятственный сток излишней воды.

Предпочтение следует отдавать плодородным и рыхлым грунтам с нейтральным или слабощелочным показателем рН. На почвах с повышенным уровнем кислотности тюльпаны формируют недоразвитые цветки. Если все-таки приходится выращивать их на закисленной земле, перед посадкой в нее нужно добавить известь.

Если почва в месте посадки тяжелая глинистая, в нее вносят песок или торф и удобряют органикой – перегноем или компостом. Добавлять в качестве подкормки свежий навоз не рекомендуется.

Возвращать тюльпаны на прежнее место следует не ранее, чем через 5–6 лет. Не стоит высаживать их и в тех местах, где в последнее время произрастали прочие представители луковичных, так как все они имеют общих вредителей и возбудителей болезней.

Семенной (генеративный) способ размножения тюльпанов используется крайне редко, да и то исключительно в селекционных целях. Полученные из семян растения формируют цветочные бутоны лишь на 5–7 год с момента посева.

Чтобы не ждать так долго, садоводы предпочитают размножать тюльпаны вегетативно, то есть с помощью луковиц.

Как только тюльпан отцветает, старая луковица отмирает, а вместо нее образуется гнездо из замещающей луковицы и нескольких дочерних луковичек. Количество последних зависит как от сортовой принадлежности, так и от размера родительской луковицы.

Как только наземная часть тюльпана полностью усохнет, а чешуйки луковиц приобретут светло-коричневый оттенок, гнездо нужно аккуратно выкопать и очистить от налипшей земли. К данной работе приступают в июне-июле.

Выкопанные луковицы в течение двух дней выдерживают под сухим навесом при температуре воздуха в пределах от +22 до + 24ºС, пока они не подсохнут, а затем хранят в помещении примерно до конца августа или начала сентября при температуре около +20ºС.

- Осенняя посадка тюльпанов

К посадке обычно приступают в сентябре, чтобы луковицы успели как следует укорениться до наступления холодов.

Примерно за месяц до начала посадочных работ грядку перекапывают и удобряют органикой.

Перед посадкой все луковички нужно внимательно осмотреть на наличие механических повреждений и инфекций. Весь вызывающий подозрения посадочный материал отбраковывается.

Опытные садоводы рекомендуют непосредственно перед посадкой обработать луковицы каким-нибудь фунгицидом (медьсодержащим препаратом) с целью их обеззараживания. Можно использовать также раствор марганцовки (перманганата калия) из расчета 3 г сухого вещества на 10 л воды.

После просушки луковицы будут полностью пригодны к посадке.

Глубина заделки луковиц зависит от величины посадочного материала и характеристик почвы. Если грунт легкий супесчаный, то луковицы можно погружать в землю несколько глубже.

Расстояние между отдельными тюльпанами определяется исходя из размеров луковичек (чем они крупнее, тем большей должны быть дистанция между ними).

Луковицы, размер которых превышает 4 см в поперечнике, можно высаживать на постоянное место в открытый грунт. Самые крупные следует размещать на расстоянии не менее 20–22 см друг от друга. Более мелкие сначала доращивают на отдельной грядке, высаживая их не более чем в 8–12 см друг от друга.

В процессе вегетации подрастающим тюльпанам нужно обеспечить регулярный полив, рыхление, прополку и подкормку. Не менее важно и своевременно удалять цветочные бутоны, чтобы растения могли перенаправить энергию на формирование более крепких луковиц.

При приближении заморозков грядку с тюльпанами лучше утеплить, чтоособенно касается регионов с умеренным климатом.

Ранней весной, как только сойдет снег, в почву вносят минеральные удобрения (20 г аммиачной селитры на 1м²), а при появлении первых цветочных бутонов добавляют нитрофоску (20 г на 1 м²).

Следующая подкормка осуществляется спустя две недели после цветения. Она должна производиться смесью калийной селитры и суперфосфата, а азотистые вещества полностью исключают.

Весенняя посадка тюльпанов применяется крайне редко, и проводят ее лишь до конца апреля.

Луковицы с полностью сформировавшимися цветочными бутонами высаживать нельзя, так как они погибнут.

Единого мнения по поводу того, нужно ли ежегодно выкапывать и пересаживать луковицы, до сих пор нет. Каждый садовод решает сам, нужно ли так делать в условиях его конкретного цветника, потому что многое зависит от климата и сортовой принадлежности растений.

Однако многие профессионалы рекомендуют производить пересадку тюльпанов каждый год, так как, по их мнению, только таким образом можно получить по-настоящему красивые, крупные и изысканные цветы.

Пересадка стимулирует развитие луковиц, что позитивно отражается на формировании надземной части растений и способствует укреплению их иммунной системы.

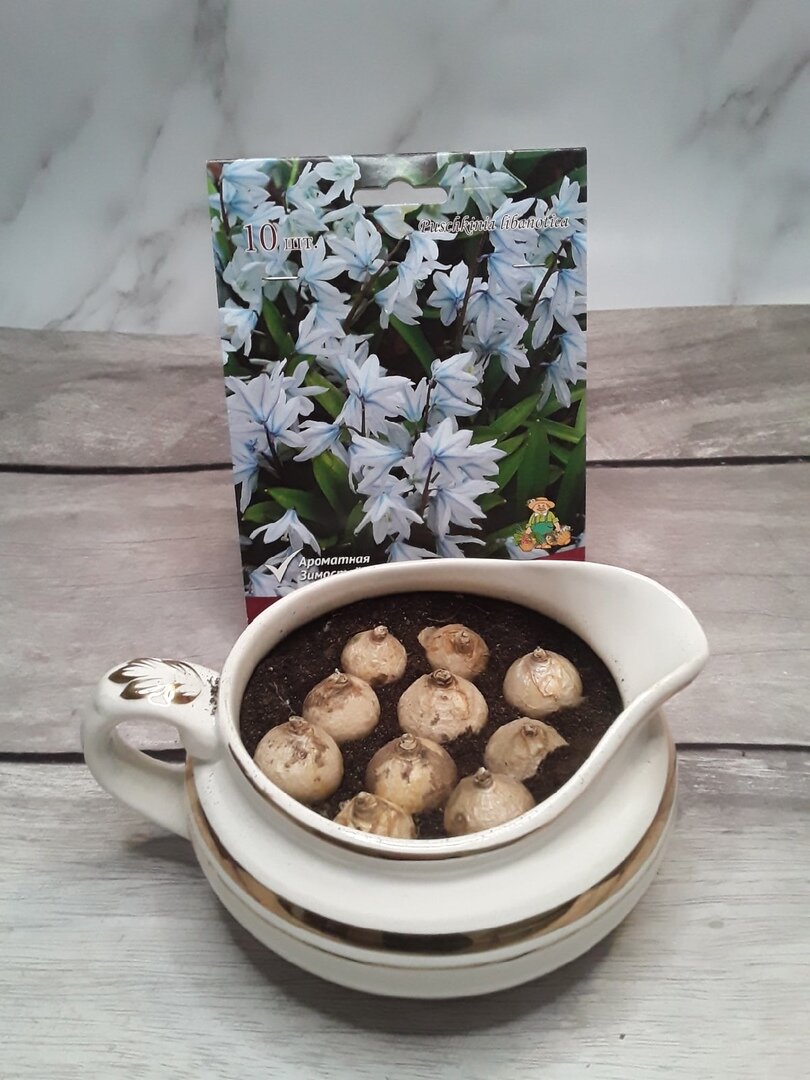

Первые весенние цветы – ранние луковичные

На календаре весна – время, когда природа начинает свое цветение, оживая после хмурых дней и холодов. Уже тогда, когда в некоторых регионах еще местами может лежать снег, на лесных проталинах пробиваются первые яркие цветы, знаменуя окончание зимы.

Ранние луковичные можно обнаружить уже в конце февраля или, в крайнем случае, в начале марта.

Первоцветы относятся к эфемероидам (от греческого слова «однодневный»), то есть к растениям с коротким вегетационным периодом. С наступлением весны они начинают активно формировать цветки, радуя глаз яркими красками. В начале лета такие растения полностью приостанавливают свое развитие, а их надземная часть отмирает и усыхает.

Однако эфемероиды не погибают, так как их луковицы продолжают накапливать питательные вещества, чтобы с наступлением благоприятных условий возобновить процесс цветения.

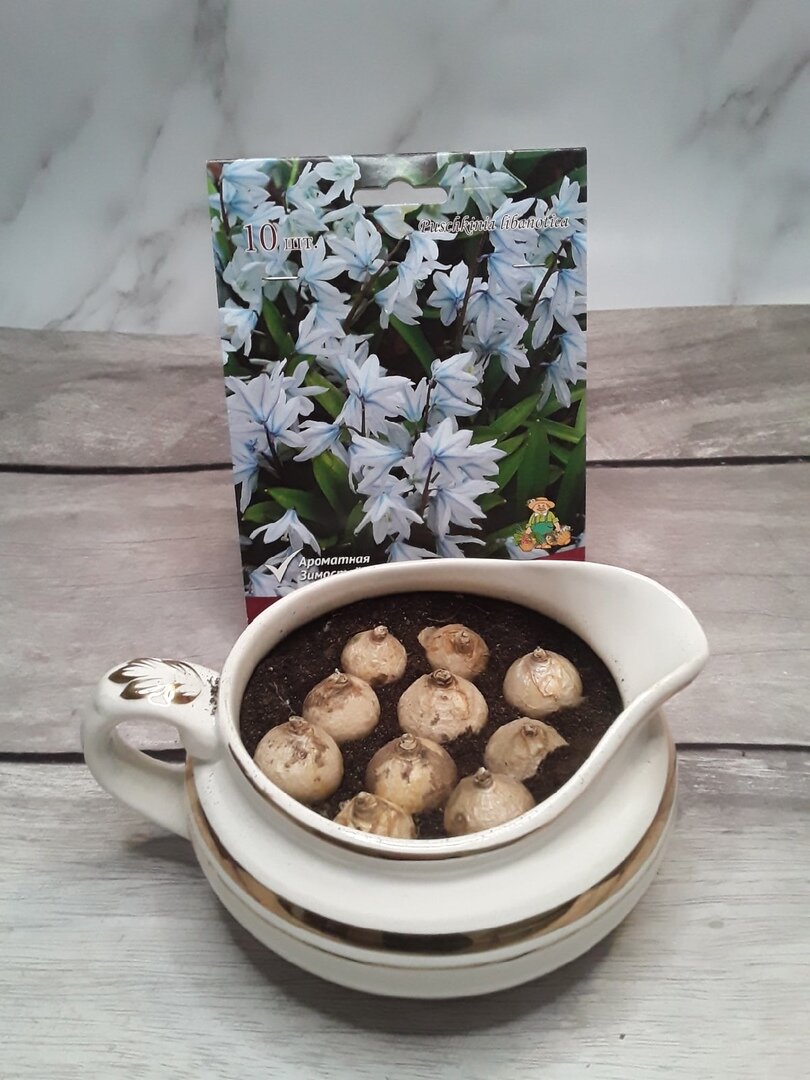

Среди наиболее популярных весенних луковичных культур – крокусы, гиацинты, тюльпаны, нарциссы, пролески, подснежники, пушкиния, мускари, кандык, иридодиктиум и другие цветы.

Нужно сказать, что все перечисленные растения имеют сходные требования к условиям произрастания. Они не терпят близкого залегания грунтовых вод и плохо себя чувствуют на заболоченных участках, предпочитая легкие, рыхлые и плодородные почвы.

Чтобы цветение было более активным, непосредственно перед посадкой луковиц в открытый грунт опытные садоводы рекомендуют вносить в почву органические удобрения, а в фазе формирования бутонов и по окончании цветения производить дополнительную подкормку комплексными минеральными удобрениями.

Важно знать, что луковичные первоцветы не переносят свежий навоз, так как при его внесении значительно возрастает риск заражения растений патогенными микроорганизмами и вредителями.

Популярные представители луковичных первоцветов

Подснежник, или Галантус

Подснежник (лат. Galanthus) относится к семейству Амариллисовые, а научное название растения в переводе с греческого означает «молочный цветок».

Ботаники насчитывают в природе 12 (по некоторым источникам 18) видов галантуса.

В зависимости от региона их цветение можно наблюдать с февраля по апрель.

В европейской культуре подснежник является символом надежды и ассоциируется с обновлением и началом новой жизни.

В декоративном садоводстве сегодняширокоиспользуются следующие виды и сорта рода Галантус:

- Подснежник белоснежный (лат. Galanthus nivalis)

Естественный ареал вида – Центральная Европа, страны Средиземноморья и предгорные регионы Кавказа.

В Украине подснежник белоснежный произрастает в Карпатах и Прикарпатье, также встречается на территории Правобережной Лесостепи и в Полесье, иногда его можно встретить и в Левобережной Лесостепи.

В дикой природе растение обычно занимает опушки лиственных лесов (преимущественно дубовых и грабовых) с богатой и хорошо увлажненной почвой.

К сожалению, из года в год происходит массовый сбор и уничтожение цветов, в первую очередь – для продажи их в виде ранневесенних букетиков, которая ведется практически бесконтрольно. В результате популяция подснежника белоснежного значительно сократилась и сейчас вид занесен в Красную книгу Украины.

Описание

Высота растения находится в пределах от 8 до 20 см.

Прикорневые листья линейные и имеют серовато-зеленоватую окраску. Они достигают от 10 до 20 см в длину и появляются одновременно с цветоносами.

Начало цветения приходится на февраль – март (в более умеренных регионах на апрель –май).

Цветки одиночные, колокольчатые, размещаются на вершинках поникших цветоножек.

Околоцветники состоят из 6 лепестков. Три из них – наружные, молочно-белой окраски, длиной 1,5–3 см. Еще три лепестка более короткие, расположены внутри цветка и украшены ярко-зеленым пятном.

Процесс цветения занимает около 30 дней.

Луковица у подснежника белоснежного некрупная (до 3 см в диаметре), мясистая, снаружи обернута тремя коричневыми или темно-золотистыми кожистыми чешуйками.

К плодоношению растение приступает в мае-июле.

Сегодня на рынке первоцветов представлено около 500 культурных сортов подснежника, большинство из которых принадлежит именно к виду Galanthus nivalis. Наибольшую известность среди садоводов приобрели сорта «Sandhill Gate», «Lutescens», «Scharlockii», «Viridescens», а также низкорослый сорт «Snow White Gnome», высота которого не превышает 5 см.

Высокой популярностью в настоящее время пользуются и махровые формы подснежника. Околоцветник махрового цветка содержит от 3 до 5 наружных листочков и от 12 до 21 внутренних, благодаря чему смотрится очень эффектно.

Среди наиболее известных махровых форм нужно отметить сорта «Ophelia», «Flore Pleno» и «Pussey Green Tip».

- Подснежник Элвиса, или Подснежник Эльвеса (лат. Galanthus elwesii)

Вид был открыт в 1874 году английским ботаником Генри Джоном Элвисом (в других вариантах транскрипции – Эльвесом) и позднее назван в его честь.

В диком виде встречается преимущественно в Турции, Болгарии, на некоторых островах Эгейского моря. В Украине подснежник Элвиса иногда встречается в Одесской и Николаевской областях.

Растение редкое на всей территории своего ареала, из-за чего занесено в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и в Красную книгу Украины.

Цветок достигает 3–5 см в диаметре. Он имеет форму колокольчика чисто белого цвета.

Продолжительность цветения – около трех недель.

Селекционеры вывели ряд сортов подснежника Элвиса, среди которых наиболее популярны «Kite», «TwoEyes» и «Comet».

- Подснежник кавказский (лат. Galanthus caucasicus)

Довольно редкий вид, который встречается в Европе и в части Азии. Некоторые ботаники объединяют его в один вид с подснежником альпийским.

В дикой природе растение произрастает группами, образуя нарядные поляны.

Цветок имеет поникшую форму.

Окраска венчиков белая, на внутренних лепестках может быть зеленое пятно.

- Подснежник складчатый (лат.Galanthus plicatus)

Еще один вид, занесенный в Красную книгу Украины. Его можно увидеть преимущественно в Крымских горах, также отдельная популяция имеется в Черкасской области. За пределами нашей страны подснежник складчатый произрастает в Румынии, Молдове и на Кавказе.

Название вида связано со складкой на поверхности загнутых листьев.

Цветение наблюдается в феврале-апреле. Цветки белые, одиночные, поникающие, с душистым ароматом. На внутренних листочках околоцветника находится ярко-зеленое или желто-зеленое пятно.

Плодоношение происходит в июне-июле.

Наибольшую популярность приобрели такие сорта подснежника складчатого, как «SouthHayes» и «Colossus».

- Подснежник икарийский, или Подснежник Икарии (лат. Galanthus ikariae)

Произрастает на территории Греции.

Высота растения около 20 см. Листья матовые, темно-зеленые.

Цветет в апреле-мае. Цветки крупные, душистые.

Околоцветник белый, на внутренних лепестках имеется хорошо заметное зеленое пятно.

Выращивание и уход

Все виды подснежников предпочитают открытые и освещенные солнцем участки, хотя могут вполне успешно произрастать в полутени.

Растения чрезвычайно выносливы, демонстрируют хорошую устойчивость к резким перепадам температуры воздуха и с легкостью переносят чередование оттепелей и заморозков.

Предпочтительно, чтобы почва в месте посадки была влажной, рыхлой и достаточно питательной. Если грунт слишком тяжелый и глинистый, в него нужно добавить речной песок, а затем внести органические удобрения (перегной или компост).

В период активной вегетации (в фазе формирования цветочных бутонов) подснежник можно подкормить комплексным минеральным удобрением с упором на фосфор и калий, а вещества, содержащие азот, по возможности ограничить.

Если весной выпало недостаточное количество осадков и грунт слишком сухой, грядку с подснежниками нужно систематически поливать, что особенно важно в период закладки бутонов.

По окончании цветения надземную часть подснежников следует убирать лишь после того, как она полностью увянет.

Кстати, многие садоводы предпочитают не удалять усохшие листья, используя их в качестве мульчи и естественного удобрения.

Размножить подснежник можно генеративным способом (семенами) или вегетативно, при помощи пересадки луковиц-деток. В течение года одно растение образует от 1 до 3 новых луковичек.

К посадке приступают в конце лета, так как детки, пересаженные весной, нередко погибают.

С луковичками нужно обращаться аккуратно, чтобы не повредить нежные корешки. В процессе посадки их заглубляют в почву на 5–7 см.

Начиная выращивать подснежники, следует учитывать, что растения, приобретенные в торговой сети, редко формируют цветочные бутоны уже в первый год после посадки. Обычно им нужно пройти определенный период адаптации и приспособится к новым условиям обитания.

При генеративном размножении к посевной кампании приступают сразу после сбора семян. Увы, первые цветки сеянцы сформируют лишь на 4–5 год своей жизни, из-за чего данный способ размножения не пользуется популярностью среди садоводов.

Без пересадки подснежник может произрастать на одном участке в течение 5–6 лет, затем для него рекомендуется подыскать другое место.

Только нужно помнить, что галантусы крайне плохо реагируют на пересадку. Чтобы уменьшить негативные последствия, луковицы выкапывают вместе с земляным комом. Далее их аккуратно переносят и высаживают на новом месте.

Крокус

Крокус (лат. Crocus), или Шафран –род клубнелуковичных растений семейства Ирисовые.

Их ареал довольно обширен. Он включает большую часть Европы, страны Средиземноморья, а также Малую и Центральную Азию и Ближний Восток.

В переводе с греческого слово «крокус» означает «нить, волокно». А вот популярное название «шафран» имеет арабские корни и переводится как «желтый», что связано с золотистой окраской цветочного рыльца.

Ботаники насчитывают в природе около 80 видов крокуса. Также селекционерами выведено до 300 сортов растения. Большая часть представителей рода приступает к цветению в начале весны. Но встречаются и формы, цветущие осенью. К таковым, например, относится крокус посевной или садовый (лат. Crócus satívus). Данный вид активно выращивается с целью получения ценной специи.

Описание

Высота крокусов обычно не превышает 20 см. Листья узкие, линейные, прикорневые, собраны в пучок. Листовая пластинка достигает 7 см в длину.

Стебель отсутствует.

Клубнелуковица имеет слегка приплюснутую округлую форму (до 3 см в поперечнике), покрыта сверху сетчатыми чешуйками.

Корневая система мочковатая: тонкие корешки растут из нижней части клубнелуковицы.

Первые цветы у большинства крокусов распускаются, начиная со второй половины апреля, а весь процесс цветения занимает от двух до трех недель.

Цветки одиночные. Они имеют бокаловидную или воронковидную форму, достигая от 2 до 5 см в диаметре.

Окраска лепестков может быть белой, кремовой, лиловой, пурпурной, желтой или оранжевой. У некоторых форм цветок окрашен сразу в несколько переходящих друг в друга оттенков.

Наиболее популярные виды крокуса:

- Крокус весенний (лат. Crocus vernus)

Природный ареал вида охватывает практически всю Европу. В культуре с 1561 года.

Высота растения не превышает 17 см. Листья узкие, линейные, с продольной серебристой полоской.

Воронковидные цветки имеют белую или светло-лиловую окраску.

Цветение продолжается в течение 3 недель.

- Крокус двуцветковый (лат. Crocus biflorus)

В дикой природе произрастает, начиная от территории Ирана и вплоть до Аппенинского полуострова.

В Украине встречается в Крыму, а также на косе Бирючий остров в Херсонской области. Из-за сбора на букеты и распашки земель становится все более редким, занесен в Красную книгу Украины.

Стоит отметить, что некоторые ботаники относят растущие на территории нашей страны растения к отдельному подвиду крокуса двуцветкового, а часть ученых и вовсе считает их самостоятельным видом под названием крокус крымский (лат. Crocus tauricus).

Крокус двуцветковый имеет характерную окраску лепестков. На их наружной сторонерасположены темные пятнышки или полоски, а основной тон может быть белым, сиренево-голубоватым или лиловым.

Зев у цветка чаще всего белый или желтоватый.

- Крокус золотистый (лат. Crocus chrysanthus)

Растение встречается на территории Греции, Болгарии и Турции, где занимает по большей части предгорные каменистые участки.